Last updated on 21. Januar 2021

Erst neulich hab ich mir Gedanken gemacht wegen der Bäume im Wald. Schneebruchgefahr – ein Wort, das ich erst seit der Waldkindergartenzeit unserer Kinder kenne.

Wir haben das Glück, in der Stadt und doch mit dem Wald vor der Haustüre zu wohnen. Der Hund nimmt mich oft mit dorthin. Und es ist nicht, dass gerade wenig los wäre im Wald. Normalerweise sitzen die Leute ja im Café. Aber da das ja nicht geht, gehen sie jetzt alle in den Wald. Es gibt Tage, da hab ich das Gefühl, ich bin auf einer Autobahn unterwegs…

So viel Schnee wie im Moment lag schon lange nicht mehr. Die Bäume sind gefährlich beladen. Immer mal wieder liegt der ein oder andere Ast und auch mal ein Baum am Boden… So überkommt mich dann doch von Zeit zu Zeit ein mulmiges Gefühl, wenn ich durch den Wald stapfe mit dem Hund, der gerade noch den Kopf „über Schnee“ halten kann. Und immer wieder frage ich mich, wieviel Zufall und Glück erforderlich war, damit hier noch kein Ast oder Baum einen Menschen erschlagen hat.

Kann es sein, dass alle, die trotz Schneebruchgefahr nicht auf den Wald verzichten, einfach nur enorm viel Glück haben oder das Schicksal es eben gut mit ihnen meint? Kann das wirklich sein? Ich tu mir schwer damit. Vor allem tu ich mir schwer mit dem Umkehrschluss. Mit Blick auf mein Leben müsste ich nun sagen „Ich hab kein Glück gehabt – eher sogar Pech.“ – „Das Schicksal hat mir nicht in die Karten gespielt.“ Kann man so denken? Klar kann man so denken – so in Glück und Pech.

Man kann aber auch einfach nur nehmen, was kommt und sich der Zerbrechlichkeit des Lebens bewusst sein – und dankbar sein. Schlicht und einfach dankbar sein. Für jede „Bewahrung“. Für jeden glimpflichen Ausgang. Für jede Portion Kraft, die einem hilft zu tragen, was nicht so lief, wie man es sich gewünscht hätte. Für jede Hoffnung. Für jedes Aufatmen.

Denn – der Handyempfang ist nicht besonders gut in unserem Waschkeller. Und als ich gerade ein weiteres zusammengelegtes Kleidungsstück zur Seite lege, sehe ich zwei verpasste Anrufe unseres Großen. Irgendetwas muss passiert sein! Er ruft nie an, außer ich soll ihn wo abholen. Aber das kann jetzt nicht der Fall sein.

Und mir schießt es in den Kopf, wie ich unseren Vorletzten, der den anderen hinterhergeeilt ist, noch mit den Worten „Erzähl mir sowas nicht!“ verabschiedet habe. „Ich geh jetzt auch zum Roten Platz (der Schulhof/Basketballplatz einer benachbarten Schule), wo die anderen sind und bombardier‘ die vom Schulhausdach aus mit Schneebällen. Da kommt man ganz easy hoch. Das haben wir schon öfter gemacht…“ hatte er mir nämlich erklärt.

Als ich zurückrufe, muss ich feststellen, dass mich mein Gefühl leider nicht getäuscht hat. Es war zwar nicht das Schulhausdach, von dem er gefallen ist. Aber ja – er ist gestürzt, beim Versuch, sich an eine Stange des Vordachs zu hängen, um einen Ball vom Dach zu fischen.

Erst als ich ihn zu Fuß abhole (Weil es hieß „Ja, er kann noch laufen. Er kann nur die Hand nicht mehr bewegen.“ Und ich glaube, manchmal versucht immer etwas in mir so normal wie möglich mit angsteinflößenden Situationen umzugehen; weil mich das hoffen lässt, dass die Sache dann auch wirklich nur so schlimm ist, wie ich sie sehe – und nicht schlimmer…) – erst als ich ihn zu Fuß abhole, wird mir bewusst, was passiert ist… Er zittert am ganzen Leib, ist komplett desorientiert, hat eine Beule an der Schläfe und kann die Hand nicht mehr frei halten.

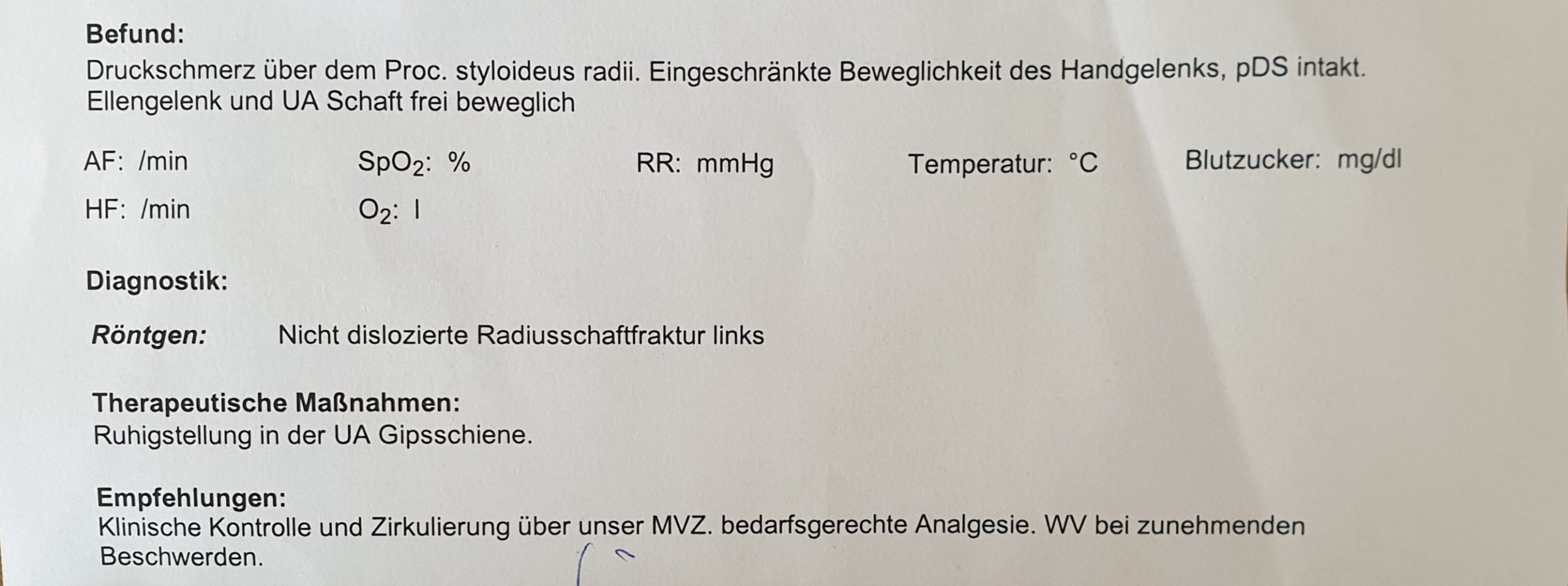

„Wie im Film war das! Der ist voll abgerutscht von der Stange, lag in der Luft und ist dann auf den Boden geknallt, Mama! Nachher wusste er erstmal gar nichts mehr…“ erzählt mir später der große Bruder. Ein Schock. Eine Beule an der Schläfe und eine kleine nicht dislozierte Fraktur.

„Glück im Unglück!“ würden manche sagen. „Einfach nur ein Geschenk. Denn, ist das selbstverständlich, dass der Kopf heil ist und das Handgelenk jetzt nur zehn Tage eine Schiene braucht? Ist es nicht! Nichts ist selbstverständlich… Ein unverdientes Geschenk!“ – Das ist alles, was ich denken kann.